ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 自然・生物関連 > 茨城県生物多様性センター > 茨城県生物多様性センターについて

ここから本文です。

茨城県生物多様性センターについて

はじめに

本県は、日本列島のほぼ中央部の太平洋側に位置し、県南部から西部は関東平野が広がり、そこには鬼怒川などの河川が流れ、さらに全国第2位の面積を有する霞ヶ浦があります。

平野部には谷津が形成されて里山が点在しますが、県北部は山地が広がっています。一方、東側は全体が太平洋に面しており、沿岸では南からの黒潮と北からの親潮がぶつかり潮目を形成しています。

本県には、この多様な環境を反映して、様々なタイプの生態系が形成され、それぞれを構成する生物も非常に多様です。また、南方系と北方系の動物・植物が混在しており、日本における分布の南限・北限となっているものが数多くあるのも、特徴の一つになっています。

しかしながら、明治以降の大規模開発による生物の生息地の消失や乱獲、近年の過疎や高齢化などによる里山などへの関わりの減少、さらには、外来生物の侵入や地球温暖化による影響などにより、近年、本県の生物多様性は危機に瀕しています。

そのため、県では、2014(平成26)年10月に「豊かな自然を守り、環境と調和した生活ができる県」を将来像に定め、50年の長期目標と10年の短期目標を掲げた「茨城の生物多様性戦略」を策定し、各種施策を推進してきました。2015(平成27)年4月には、この戦略の推進拠点となる当センターを設置し、パネル展示などによる普及啓発や、市町村や環境団体と連携した外来生物の防除、レッドデータブックの作成、研究機関との連携などに取り組んでいます。

また、2015(平成27)年5月に涸沼がラムサール条約湿地へ登録されたことを契機として、豊かな自然環境の保全と賢明な利用を通した地域振興を図るため、環境省に対し、鉾田市及び茨城町へ野鳥観察や環境学習の拠点施設である「水鳥・湿地センター」の誘致を進めてきたところです。

こうした中、2023(令和5)年3月に閣議決定された生物多様性国家戦略では、生物多様性に関する新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を踏まえ、ネイチャーポジティブや30by30の実現などのより積極的な要素が取り入れられたことから、こうした新たな課題への対応が必要となっています。

さらに、近年、外来水生植物ナガエツルノゲイトウや外来カミキリムシ、外来鹿キョンなどが次々に県内へ侵入・増殖してきており、これらの特定外来生物への対応も必要となっています。

今後、国家戦略などを踏まえ、新たな課題への対応を進めていくとともに、引き続き、市町村や関係機関など様々な主体と連携しながら、本県の豊かな生物多様性の保全に努めてまいりたいと考えております。

今後とも、県民の皆様のご理解と様々な取組みへのご協力をよろしくお願いいたします。

2024(令和6)年4月1日

茨城県生物多様性センター

センター長 山根 爽一

茨城県生物多様性センターの概要

設置の目的

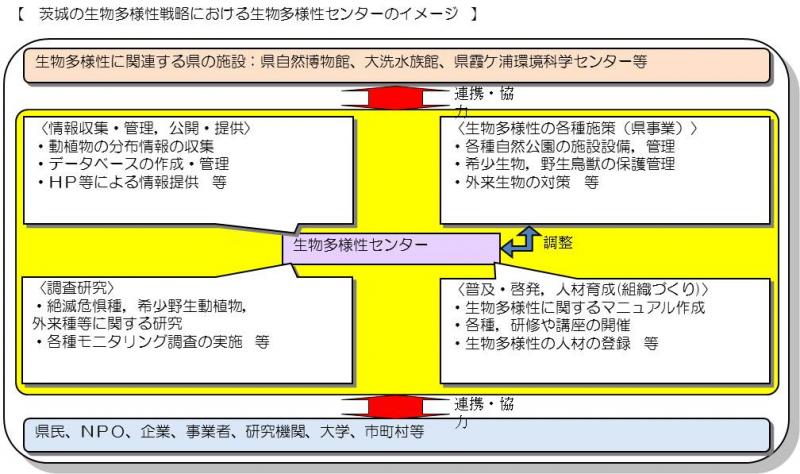

生物多様性センターは、県が平成26年10月に策定した「茨城の生物多様性戦略」に基づく、生物多様性保全と生態系の持続可能な利用に関する各種施策の推進拠点として平成27年4月1日に設置されました。

センターの運営

当センターは、センター長を含め、7名の職員で運営しています。

センターの組織

当センターは、茨城県県民生活環境部環境政策課に属し、自然・鳥獣保護管理グループと一体となって業務を行っています。

主な業務

地域戦略の普及啓発

シンポジウムや県民との意見交流会,さらに講座や観察会を通じ「茨城の生物多様性戦略」の普及啓発を行います。

各種調査・研究の実施

希少野生動植物を始めとする生物の現状把握や外来生物の侵入状況・定着状況を把握するための調査・研究を実施し,その成果を行政の施策につなげます。

情報の収集及び発信

県や研究機関、市町村、環境団体などが持つ県内の生物に関する情報を収集し、広く県民に発信します。

環境団体等との連携

県内外の環境団体との情報の共有や各種調査への協力体制を構築します。